2018年在职mba调剂成功的技巧有哪些?调剂百科

点击数:

/ 作者:小鹰 / 2018-03-22

MBA调剂,MBA复试

很多人员读在职MBA时,都因为调剂不成而错失很多机会,为了帮助大家增加调剂成功率,我们一起了解一下2017年在职mba调剂成功的技巧有哪些吧!

1. 重视文科院校的理工科专业、理工科院校的文科专业

很多文科院校的理工科专业需要调剂名额,而理工科院校的文科专业也需要调剂。很多院校属于相对冷门专业,报考人数较少,需要调剂的可能性较大,但往往会被同学们忽视。如果这些专业以后凭借学校的声誉,就业也都不错。希望同学们不要忽视这一点,从而错失了上名校的机会。

2. 不可忽视的科研院所

学员调剂时也应该考虑一些科研院所,目前大约90%的读在职研究生的人员,只有10%考生填报科研院所的研究生。科研院所早招时比较低调,其信息知道的人员不多,但其学习研究条件和就业的前景是非常不错的。

3. 调剂母校的可能性大

考生在调剂时不要忘记母校,这成功的可能性会更大。一是老师熟悉自己的学生,对他们会有感情,二是你自己对母校的情况很熟悉,调剂道路会通畅很多。

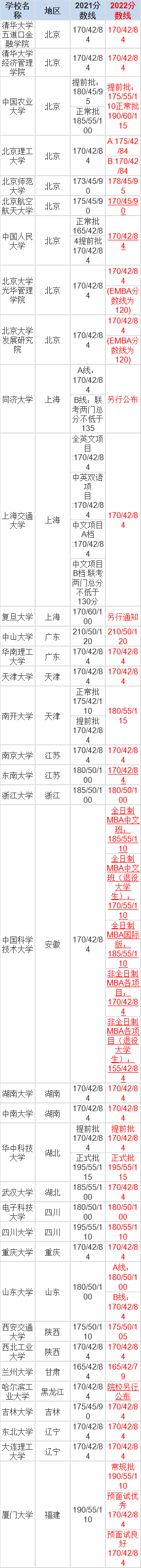

4. 调剂二区院校机会大

如果你在职mba考试成绩不是特别理想,可以考虑C区院校。这些院校的复试分数线近年来都比较低,竞争相对会小很多,调剂成功的希望相对较大。

5、复试表现很重要

在职mba复试中的表现也非常重要。这是对考生综合能力素质的考查,千万不要忽视。很多人员因为在此疏忽,错失了上学学习的机会。

以上就是在职mba调剂成功技巧的介绍,希望大家都能顺利的通过,如果想要了解在职MBA调剂信息,可以到全国MBA调剂服务中心咨询我们的老师。

MBA复试生不掌握这些技巧,你拿什么PK

再过几天,又到了每年一度的硕士研究生复试、面试、调剂的时候了。还是那句老话,首先要搞明白的是复试、面试,到底试什么呢?也就是说,老师们最感兴趣的方面在哪里?虽然大多数情况下许多教师仍然死死盯住学生的知识量,但如果在知识量不低于最低要求的同时,增加一些智慧性的“得分点”,一定会得到好评和首肯的。

比如志向、理想、哲学思辨、讲话的逻辑和条理、对问题的认识、言谈举止等等等等,所有能够体现培养潜质的方面,都是你尽情挥洒潜能的要点。最终要表现给老师们的绝对不应该仅仅是知识量的积累,而是运用知识、驾驭知识的能力。总之一句话,用回答问题的方式告诉老师们你是“可造之材”,当然准备不当也可能告诉老师“尔乃不可雕之朽木也”。

那应该具体准备哪些方面呢?怎么准备呢?

首先,不要像热锅上的蚂蚁,东一耙子西一扫帚的眉毛胡子一把抓。千万不要把时间都用在“慌慌”上,大家都差不多,就看谁能把握住机会。潜心好好复习笔试的科目是最重要的,要相信自己。只要认真准备,没有不通过的。(碰巧有些科目没学过,那另当别论)

其次,认真准备面试。你不一定非要知道老师都会问什么样的问题,而是要准备好回答老师们提出的各种问题,包括对你来讲有些“莫名其妙”的问题,也包括在你看来甚至有些“弱智”的问题,因为有时候老师是“故意刁难”学生从而考察到他所想看到的特质。

有一点是重要的:就是老师绝对不会真的故意刁难学生,大可放心!举个题外的小例子:有一次毛泽东的秘书接放了学的孩子,由于时间来不及只能把孩子领到中南海,正是毛泽东吃饭的时候。毛泽东爱吃辣椒众所周知,红红的油炸辣椒很是诱人,秘书的小孩子眼睛就紧紧地盯住。毛泽东看出了就夹了一个给孩子,但秘书不让孩子吃。毛泽东对秘书说:“你怎么能这样管教孩子呢?应该让他知道大人也有很坏的时候!”【当然秘书不是怕孩子被辣着,而是怕小孩被坏之后“口无遮拦”】

当然,即使的确有老师提出一些真不靠谱的问题,老师们也可从你机智、灵活的回答中获得对你考察的重要信息。不要怕老师问,要准备好大胆接受“老师的发难”(当然不要胡说,下面谈这方面注意事项)。

千万不要随便说出“老师,这个问题我没有好好准备”,或者“我没有更多的时间准备”之类的话,这绝对会让有些老师觉得你不认真、找借口。有些老师也可能会想:这么重要的关口都没有充分准备,那以后会把安排给你的科研工作当回事儿吗?至于像“特长、性格特点、擅长”等方面的回答,也要认真,完全可以做到慢条斯理、不愠不火,但不能拖泥带水、磨磨唧唧。

在回答问题的时候,一定要留意老师们的面部表情或肢体动作,有时“它们”会告诉“什么是恰到好处”、“什么是适可而止”,甚至有时有的老师会情不自禁地点头表示对你回答问题的肯定。看到这些难道你心里不美滋滋的吗?

许多老师提问一个学生,当然学生肯定有回答不上来、或回答不全面的情况。这种现象非常普遍,也非常正常,不必大惊小怪,更没有必要信心立马全无。除了机智、灵活尽量回答问题外,一定要注意防止“云山雾罩”、“东扯葫芦西扯瓢”般的胡说八道。当然这种事情一般很少,但也必须注意。再有就是“能回答”或“回答了”不一定回答正确,所以老师根据你的回答进一步提问是可能的,千万不能“强词夺理”。想一想,某位老师能够当着其他同行的面说一些他自己都不清楚的问题吗?

再次,就是研究课题。研究生嘛,肯定要进行科学研究的,那么老师尤其是将来的导师肯定关注你本科毕业论文的研究课题。现在我们的一般情况是,本科阶段从事科学研究的学生很少,而且这部分学生几乎都会留在本校或本圈内(“本圈内”是上学期在清华刚刚感受到的)。所以,绝大多数同学刚刚进入实验室接触科研,有的刚刚拿到课题,有的甚至还没有拿到。即使拿到课题的同学也基本属于文献查阅阶段,对文献、实验、研究都还比较陌生。这样就要求大家赶快进入“状态”,积极主动使自己尽快“入门”。无论与你将来从事的研究是否相同,力争有所斩获,最好有些感悟。

有一年我指导的一名本科生得到了哈工大的复试机会。当时我给他选定的课题是“纳米TiO2粉体的制备工艺与性能表征”,而他打算报的导师搞金属材料方面的课题居多。学生就打算在准备复试过程中多了解一些那位导师的研究课题,跟我商量如何准备。言外之意就是想先放放他的毕业论文,通过复试后再赶毕业论文进度。我就对他讲,其实无所谓的,一般老师对学生的要求是“感悟”比“知识量”更重要。

当时这位学生虽然没有“违背”我的建议,但的确心存疑虑。但等到复试回来可就不一样喽。兴高采烈对我们说:“王老师给我选的课题太好了,那位导师也正打算开启这方面的研究,而且他还未开始,了解的也不是很多。我一讲他高兴极了,结果顺利通过。”我对他说,“课题是巧合,思路才是最正确的”。不过,这里我要强调一点:关于“课题方向”,个案性很强,对未来导师研究方向的关注的确值得重视,而且非常应该,只是时间不一定非得复试前几天。

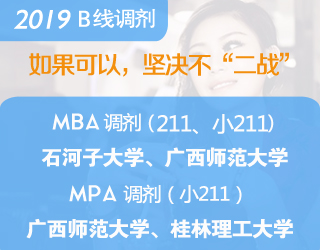

最后,来讲讲“调剂”。这种情况是不是也是中国特色呀,不知道国外有没有。由于我们只能报考一所学校或研究所(俺知道有第二个,但与高考差不多,基本没有意义),所以许多学生就会面临着985淘汰转向211,211淘汰转向一般院校的局面,多年来已经形成定式。

当然,我是希望所有的考生都如愿以偿,但万一情况下就得使用俺的妙计:一定要关注网上各单位招生动态,不到最后决不放弃争取机会。举两个例子:其一是考华中科大不能录取要调剂,当时华中科大计划把他推荐到中国地质大学(北京),他就回到学校等候地大复试通知。正好另一位学生考上华科打算去面试,跟他一同来我这签请假条(我们论文期间请假需要指导教师签字)。我看只有一份,就问“你的呢?”他说他不去。我说“你怎么能这样呢?不能等呀,万一地大最后没有通知怎么办?去,赶紧到辅导员处再填一张请假表,我一块签,你俩一起去。”

最新发布

最新发布 热门关注

热门关注 关注我们

关注我们

关注微信公众号,了解更多调剂动态

24h调剂热线:15099997889

24h调剂热线:15099997889